�@DV�ɂ��� |

|

|||

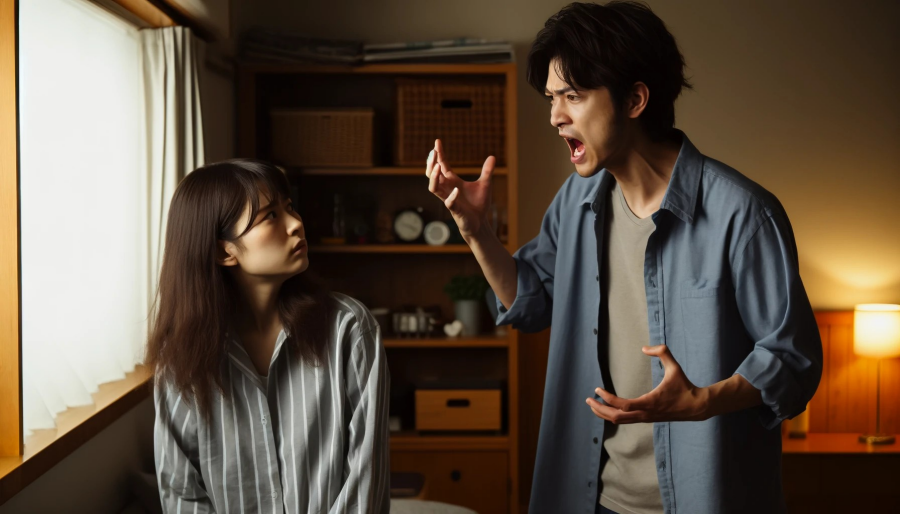

�@�h���X�e�B�b�N�E�o�C�I�����X�iDV�j�Ƃ́A�ƒ���ōs����\�͂�s�҂̂��Ƃł��BDV�ɂ́A�g�̓I�Ȗ\�͂����ł�

���A���_�I�A���I�A�o�ϓI�ȋs�҂��܂܂�܂��BDV�͐[���ȎЉ���ł���A�����̔�Q�҂ɑ��Ē����I�ȐS���I�A�g��

�I�e�����y�ڂ��܂��B

DV�̎��

| �g�̓I�\��: ����A�R��A�����A�˂�ȂǁA�g�̂ɒ��ړI�ȏ��Q��^����s�ׁB ���_�I�\��: ���t��ԓx�ɂ���đ���J������A���������肷��s�ׁB��Ƃ��āA��������A�����点������A�l�|����ȂǁB ���I�\��: ����̈ӎv�ɔ����Đ��I�ȍs�ׂ����v����s�ׁB�z��ҊԂ̋����������܂܂��B �o�ϓI�s��: �����̊Ǘ�������I�Ɉ���A����Ɍo�ϓI���R��^���Ȃ��s�ׁB��Ƃ��āA�������n���Ȃ��A�������Ƃ��ւ���ȂǁB �Љ�I�Ǘ��̋��v: ����̌�F�W�𐧌����A�Ƒ���F�l����Ǘ�������s�ׁB |

��Q�҂̐S��

| DV������Q�҂́A��������Q�҂ł��邱�Ƃɂ����C�t���Ă��Ȃ����Ƃ�����܂��B �@�u�����͎̂������v�u�����̓w�͂�����Ȃ������v �@�u�{���͗D�����l�Ȃv�u����̌����Ȃv �@�u�q���̂��߂ɁA���e��ƍߎ҂ɂ��Ă͂����Ȃ��v ���̂��߂ɁA�����������Ԃɂ킽��N�ɂ��m���邱�ƂȂ��A�ƒ���\�͂��J��Ԃ���Ă���P�[�X������܂��B �܂��́A�h��������Q�҂ł��邱�Ɓh�ɋC�t���Ă��炤���Ƃ���x�����͂��܂邱�Ƃ�����܂��B ���������x���͖@���Ƃ͐��ł͂Ȃ����߁A�x���Z���^�[��_�Ȉ�ɂ��T�|�[�g�Ƃ̘A�g���������܂���B |

DV�̔�Q�҂ւ̉e��

| �g�̓I�e��:�P�K�A�����I�Ȓɂ݁A��Q�ȂǁB ���_�I�e��:�s���A���APTSD�i�S�I�O����X�g���X��Q�j�Ȃǂ̐��_�����B �Љ�I�e��:�Љ��̌Ǘ��A�d����w�Ƃւ̈��e���B |

�q���ւ̉e��:

| DV�̉ƒ�ň�q���́A�S���I�g���E�}������邱�Ƃ������A�����I�ɖ\�͓I�ȍs������郊�X�N�������Ȃ�܂��B |

�@�I�Ή�

| DV��h�~���邽�߂̖@����x�����x����������Ă��܂��B �z��Җ\�͖h�~�@�iDV�h�~�@�j: 2001�N�ɐ��肳�ꂽ���̖@���́ADV��Q�҂�ی삵�A���Q�҂ɑ���@�I�[�u����܂��B �ی얽��: ��Q�҂��ƒ�ٔ����ɐ\�����Ă邱�ƂŁA���Q�҂ɑ���ڋߋ֎~���߂�ދ����߂����߂���܂��B �ڋߋ֎~���߂́A �@�@�@�g�̂ɑ���\�͂����A �@�A�@������g�̂ɑ���Q���̍��m�ɂ�鋺������ �@�B�@���R�A���_�A���Y�ɑ���Q���̍��m�ɂ�鋺������ �ꍇ�ɉƒ�ٔ����ɐ\�����Ă��ł��܂��B�������܂��́A�x�@��z��Җ\�͑��k�x���Z���^�[�Ȃǂɑ��k�����邱�Ƃ��K�v�ł��B �@��Q�҂�q���ɒ��ڋ߂Â��������ł͂Ȃ��A�d�b��SNS�Ȃǂɂ��ڐG���֎~�����邱�Ƃ��\�ł��B �x�@�̉��: DV��Q�҂��x�@�ɒʕ邱�ƂŁA�x�@�͉��Q�҂ɑ��Čx��������A�ߕ߂��邱�Ƃ��ł��܂��B DV�V�F���^�[: ��Q�҂Ƃ��̎q�����ꎞ�I�ɔ��ł���ꏊ����܂��B ���k����: �S���e�n�ɐݒu����Ă���DV���k�����ł́A��Q�҂������ő��k���邱�Ƃ��ł��܂��B |

DV�̑�

| ���������ƑΉ�: ���͂̐l�X��DV�̒���𑁊��Ɏ@�m���A��Q�҂ɑ��ēK�Ȏx�����s�����Ƃ��d�v�ł��B ����ƌ[��: DV�̊댯�����ɂ��Ă̋���ƌ[��������ʂ��āA�Љ�S�̂�DV��h���ӎ������߂邱�Ƃ��K�v�ł��B �x���l�b�g���[�N�̋���: ��Q�Ҏx���c�̂�s���@�ցA�x�@�A��Ë@�ցA�@���ƂȂǂ��A�g���āA��Q�҂𑍍��I�Ɏx������̐��𐮂��邱�Ƃ��d�v�ł��B�݂��̘A�g�A�������̉~�����A��Q�҂̋������̘R�k�h�~�[�u�ȂǁA�g�D�I�x���̘g�g�݂��i�߂��Ă��܂��B |

�܂Ƃ�

DV�͏d��Ȑl���N�Q�ł���A�����̔����ƑΉ������߂��܂��B��Q�҂͈�l�ŕ������܂��A���k��������@�ւɏ�����

���߂邱�Ƃ��d�v�ł��B�܂��A�Љ�S�̂�DV�̖h�~�Ɣ�Q�Ҏx���̎��g�݂��������邱�Ƃ����߂��܂��B